Q1.この科の特徴は?

服飾学校のモデルを育成するコースなので、身体美に偏らないカリキュラムが魅力で、モデル+αを目指したい私にはぴったりでした。ファッションビジネスや服づくりの知識を学ぶと、求められる表情やポージングが自然とできるようになって自信が持てます。また、体と心のケアもしっかり身につくため、意識せずとも健康的に体が絞れて美肌にもなり、なおかつ精神的にタフになっていくはず。自分も含めクラスメイトの4月の時と半年以上経った時を見比べると、全員が垢抜けていて驚きます。そして授業の一環で、学内外のファッションショー、雑誌・広告・カタログの撮影、フィッティングモデルなど、現場実習や仕事の経験ができるチャンスが多いこと。回数を重ねるうちに誰にも負けない自分のチャームポイントが見えてくると思います。クラスの中には演技の授業で俳優業に興味を持つ人が出てきたり、ファッション系のインフルエンサーを目指す人もいたりして、決してモデルに限ったコースではありません。全身でファッションを伝えたい人、自己表現したい人にオススメです。

Q2.⽂化服装学院を選んだ理由は?

絵描きの祖母はPLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE しか着ない人で、私は小学生の時からそのおさがりを着ていたこともあって服好きに育ち、将来はアパレルの仕事に就こうと考えていましたが、中学生の時に身長が170cmを超えてモデルの仕事に興味を持ち始めるようになります。もうその頃から文化服装学院もモデルコースの存在も知っていました。実は母も祖母も文化服装学院卒業の友達がいて、しかも母はその友達に頼まれて文化祭のファッションショーにモデルとして参加したそうです。そんな縁もあって服飾学校=文化服装学院が私の中にありましたが、決定打になったのは中学3年生の時に初めて見た文化祭のファッションショーで、あまりのすごさに感動して泣きました。もう文化服装学院に入るしかないと。

Q3.好きな授業は?

服をつくる「アパレル演習」です。古着などを解体して再構築させるといったリメイクでOKなところ、私は小学生の時に裁縫クラブに入っていてミシンが得意なほうだったので、デザインからパターン、縫製までがっつり制作しています。服の構造が理解できるので、この服はこう動いたらよく見えるといった理論的なポージングがとれるようになりました。さらに、元パリコレモデルで活躍されていた先生が教鞭を執る「プロポーション美学」も好きです。ウォーキングやボディメイクといった体を鍛える授業もあれば、コンポジットのつくり方やオーディション時の喋り方などモデルに必要な心得も教えてくださいます。「オーディションに落ちて当たり前。どんなに優れたモデルでも落ちる時は落ちる。だからへこまないで次、自分が求められるところに行けばいい」というアドバイスをいただくなど、メンタル面もすごく鍛えられる授業です。

Q4.学⽣⽣活で⼀番⼒を⼊れたことは?

文化祭のファッションショーに2年連続でモデルとして参加。モデルコースだからといって優遇されることはなく、2回ともオーディションを受けて合格をいただきました。1年目は入学動機にもなった憧れの舞台に自分も出れる嬉しさで胸いっぱい。先生や先輩の教え通りに歩けました。2年目はレディスモデルの副長を務め、教える側になって大忙しに。シーンごとに変わるウォーキングや各モデルが着用する作品などを把握しなければなりません。練習時は監修を任されて一人一人の歩き方もチェックしました。心身ともにキツかったけれど、他科の子たちと仲良くなれて、モデルとしてのステップアップもできて、いい経験になりました。

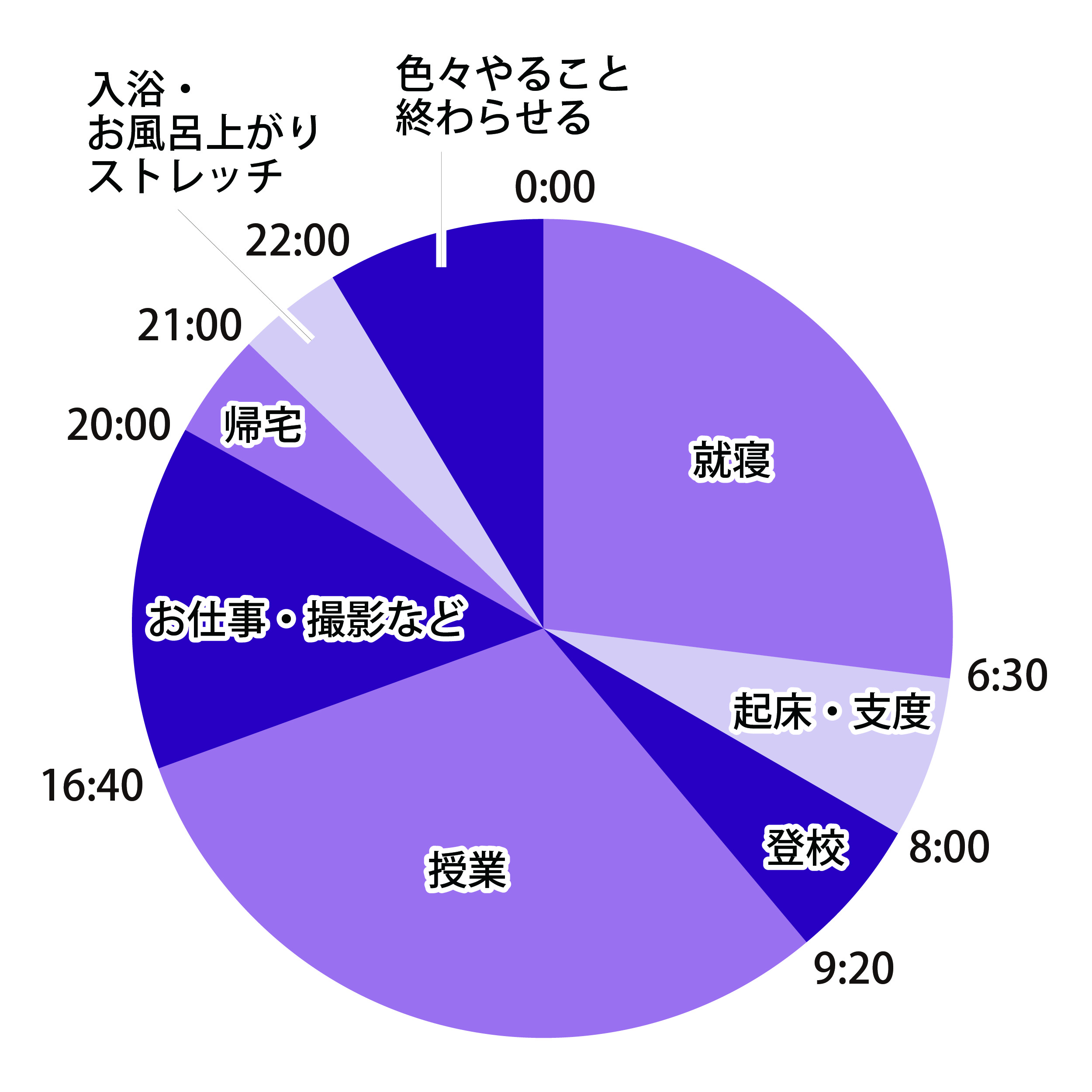

Q5.1日を円グラフで表すと?

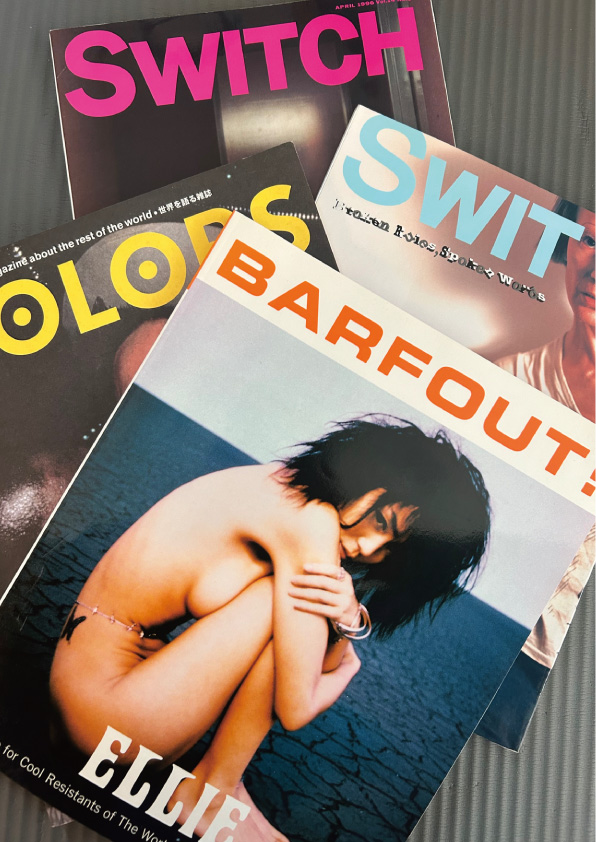

埼玉の実家から通っています。放課後はお仕事や自分磨きの時間にしているため、課題は授業内で終わらせるのが鉄則です。チアダンスを10年以上、その間にバスケットボールを3年ほどやっていたので、体を動かさないとダメなタイプ。だから入浴後のストレッチは欠かさず、最寄駅から一つ前の駅に降りて歩いて帰ることもよくします。趣味は古本集め。特に昔のファッション誌はモデルのポージングやシーン設定にインパクトがあって参考になります。

Q & A(一問一答)

-

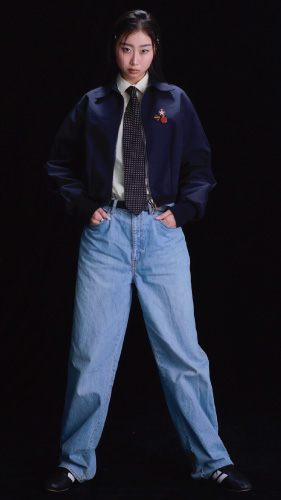

Q. 入学式で着た服は?

A. Yves Saint Laurent のパンツ、NUMBER(N)INEのテーラードジャケット、シャツ、ネクタイ

-

Q. 尊敬する人は?

A. 祖母、冨永愛さん

-

Q. ランチはどこで何を食べる?

A. 教室にて、母お手製のお弁当 or 自家製サラダを食べてます

-

Q. 学校帰りに寄るところは?

A. 地元の古着屋さん

-

Q. 自分の服装で気をつけていることは?

A. 黒は避けて色ものを着る

私らしさも表現できるモデルに成長!